他是一個在人群中度過一生的獨居者。跟隱士恰恰相反。他跟鄰居以及城市的日常生活緊密聯(lián)系,卻又追求并培養(yǎng)純粹的自我孤寂。這是一種十分意大利的現(xiàn)象。可能在百葉窗和遮陽板背后發(fā)生。不是山林洞穴的孤寂,而是陽光在建筑物之間反射的孤寂。以上是約翰·伯格在《抵抗的群體》一書中對畫家莫蘭迪的一段開篇的文字。

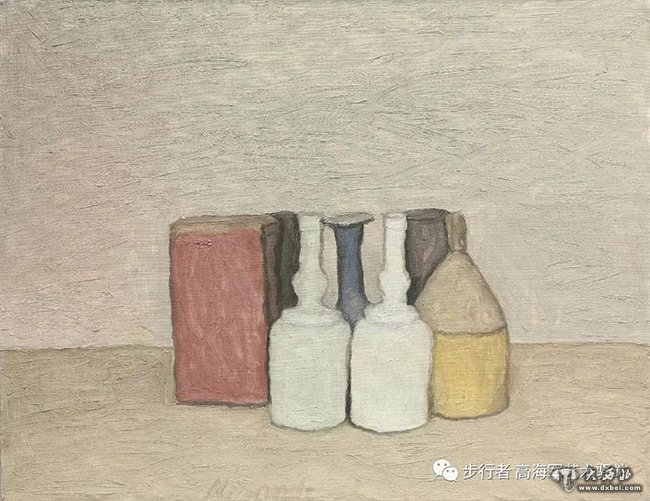

20世紀的具象藝術(shù)領(lǐng)域中,意大利畫家喬治·莫蘭迪可謂獨樹一幟。莫蘭迪一生幾乎或者說很少離開過他所居住的城市,離群索居,獨自沉浸在家的世界。作為畫家,20世紀藝術(shù)實驗的喧囂并未影響他的繪畫狀態(tài),也并未讓他像其他藝術(shù)家那樣前往巴黎。家是寧靜的港灣,沒有人打擾或者被各種思想思潮沖擊。在家里莫蘭迪依從內(nèi)心體驗,本心本愿地描繪那些瓶瓶罐罐以及窗外的風景。每個家里都有不少生活所用的瓶瓶罐罐,也都會有一塊窗外的風景。那些個什物和窗外的風景在常人眼早已熟視無睹,莫蘭迪筆下卻成為有意味的的物象,他興致盎然地描繪,將所有的思想情感投放于此,繪畫的過程就像一位心無旁騖的雕花木匠。

沃林格說:一個人具有怎樣的藝術(shù)意志,便會去從事怎樣的藝術(shù)活動。藝術(shù)意志的形成,包含諸多社會因素和個人經(jīng)歷及個性特質(zhì)。弟妹早夭,父母早逝,作為家里老大,莫蘭迪過早地承擔起家里重擔。莫蘭迪25歲遭遇“一戰(zhàn)”,當兵不久,因一次重病退伍。二戰(zhàn)其間,獨裁者墨索里尼鼓吹和宣揚國家和民族精神,開始莫蘭迪抱有熱情,后來看出其法西斯面目,拒絕加入,為此被捕入獄一周。兩月后墨索里尼下臺被監(jiān)禁。莫蘭迪40歲時,被母校博洛尼亞美術(shù)學(xué)院聘為教授,此后直至65歲,生活平靜,他每天穿梭于學(xué)校和回家的路上,靜默畫畫。

莫蘭迪喜歡早期文藝復(fù)興的繪畫,也沉迷于印象派繪畫的光與色。喜歡塞尚和他的靜物畫、風景畫,也迷戀過立體主義及野獸派。諸畫家中,莫蘭迪最喜歡塞尚。塞尚提出的光與色混合交織所形成的空間關(guān)系,形、色構(gòu)成的諸種關(guān)系的和諧,畫風景、靜物也要畫進靈魂的深處等這些全新的繪畫觀念,都給予莫蘭迪莫大的啟示。一生中,足不出戶、極少離開小城的他,唯一的一次出國,竟是去蘇黎世觀看塞尚的畫展。

哥特弗萊姆.勃姆在《喬治.莫蘭迪的藝術(shù)觀念》一文中寫道:“莫蘭迪在他的“形而上”時期,借用了這一異質(zhì),他著迷于塞尚“對想象、構(gòu)成和創(chuàng)造的拒絕”的理念?;蚩烧f,支起莫蘭迪堅定不移地畫瓶瓶罐罐的正是這些理念。

莫蘭迪善于思索。他認為:“那些有看得見的世界,也就是形體的世界所喚起的感覺和圖像是很難、甚至根本無法用定義和詞匯來描述。事實上,他與日常生活中所感受到的完全不一樣,因為那個由視覺所及的世界是由形體、顏色、空間和光線所決定的……我相信,沒有任何東西比我們所看到的世界更抽象更不真實了。”

一次與人交流,他說道:“我記著伽利略的話:真正的哲學(xué)之書、自然之書的文字跟我們自己的字母表相去甚遠。它們的文字是:三角形、正方形、圓形、球體、棱錐體、圓錐體以及其它的幾何形。伽利略的思想支持著我長期持有的一個信念:這個可見世界是一個形式的世界,要用詞語去表達支撐著這個世界的那些感覺和圖像是極其困難的,甚至可以說是不可能的。歸根到底它們是感覺,是與日常事件沒有關(guān)聯(lián)的感覺。”莫蘭迪所說的恰恰也是康德對審美的定義。康德認為:審美是獨立于認識和實踐的獨立的領(lǐng)域,它的意義不在于促成認識,而在于“認識諸能力間的自由游戲”,不在于實踐,而在于獲得一種(暫時的)“不確定”。

莫蘭迪不喜歡文學(xué)性和象征性的繪畫表現(xiàn),也不喜歡招人眼目、形式多變的繪畫圖式,就像實驗室里的科學(xué)家,做著可能出現(xiàn)或者可能發(fā)生的試驗,他畫得很慢,筆觸笨拙,精心捕捉物象的色彩、結(jié)構(gòu)、質(zhì)地,精神和情韻……,杯、盤、瓶、罐被不斷組合,形成多元的空間視角,造型簡約而有趣意,暗灰的中間色調(diào)豐富而又單純,極為微妙,彰顯著豐富的生命體驗。敏覺的精神體驗之下,冰冷的瓶子不再冰冷,不再簡單,仿若浸潤了生命的體溫,發(fā)散出洞穿靈魂的光澤。平淡之間見驚奇,答案終于顯露于他整個尋找的過程里……

作為“瓶子畫家”,莫蘭迪在二次世界大戰(zhàn)之后被世界認識。40年代末,莫蘭迪獲威尼斯雙年展最高繪畫獎。西方評論界認為,莫蘭迪的畫關(guān)注的是一些細小的題材,反映的卻是整個宇宙的狀態(tài)。時空轉(zhuǎn)換,莫蘭迪畫出的暗灰色中間色調(diào)的畫,被后來的人競相追捧,稱之為“莫蘭迪色系”。設(shè)計界乃至?xí)r尚界亦受其深刻影響。寂寞與時尚的合作,甚為吊詭。

閱讀莫蘭迪的作品,仿佛進入一道寂寞之門,所有的喧囂蕩然不在,靈魂回歸自我。里爾克曾對一位年輕的詩人說:“藝術(shù)品都是源于無窮的寂寞。你要愛你的寂寞。”在寂寞里尋找超然物外的空間體驗,過程如坐禪,動中的極靜,靜中的極動,寂而常照,照而常寂,動靜不二,直探生命的本源。“視覺之真”其實也是在心意感知和體驗的過程中被發(fā)現(xiàn)的。

寂寞的過程是思想生長的過程,大概有了寂寞,嘗試了孤獨,再加上愛,藝術(shù)創(chuàng)作才會展露真實的性靈輝光,才會呈現(xiàn)永恒的精神特質(zhì)。

我也曾體驗過寂寞,那時,寂寞中的你既是你,又不是你,你和心里的另一個“你”說話,你和作品說話,你傻笑,憤怒、悵然、開懷,踱步……靈魂穿梭在無限的可能里。某天,從寂寞里出來,外面的世界沒有以往喧鬧,柳樹蔭下,街道仿佛剛剛被清風擁吻,清新暢悅。

生命不會從頭再來的。莫蘭迪終其一生徜徉在寂寞里,終生未婚,他無法自拔,他也無須自拔,就像一個吸毒者,或是一個殉道者。

自畫像1917莫蘭迪

(責任編輯:張云文)